April, April, der weiß nicht, was er will.

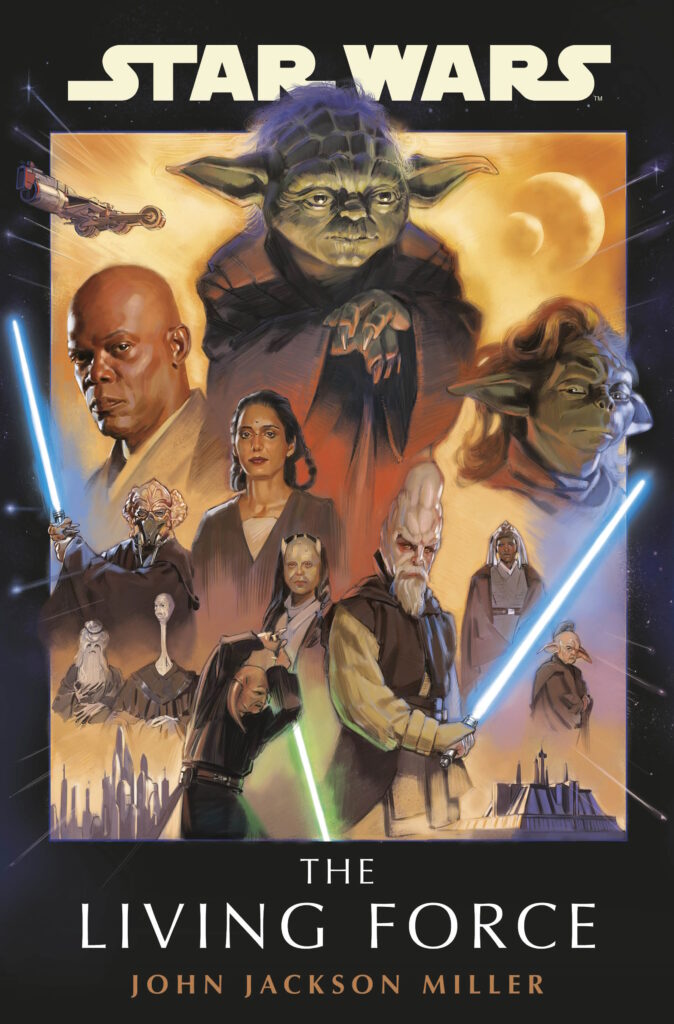

Dieses Zitat aus dem Frühlingsgedicht passt ironischerweise nicht nur zum Releasetag (9. April 2024) von John Jackson Millers zweitem Star Wars-Kanon-Roman The Living Force, sondern auch (leider) zu dessen Inhalt. Wieso, soll diese Rezension aufarbeiten.

Ein Erfolgsrezept

Der ganze Jedi-Rat geht zusammen auf eine Mission, um der Galaxis zu zeigen, dass das Licht der Jedi noch genauso hell leuchtet, wie damals, als ebenjenes Licht in der Zeit der Hohen Republik den Planeten Kwenn aus der Verseuchung gerettet und ein Paradebeispiel von Jedi-Engagement gezaubert hat. Mit diesem Story-Pitch rannte der Roman direkt offene Türen bei mir ein und mein jüngeres Ich, das den Jedi-Rat stets als diese erhabene und spannende Institution betrachtete, jubelte innerlich, endlich ein Werk zu bekommen, das sich dieser Gruppe widmet. Dann auch noch Autorenkoryphäe John Jackson Miller – was soll schon schiefgehen?

Und es stimmt, die Anlagen für einen brillanten Roman sind definitiv vorhanden. Die Zeit vor Episode I, die Prequels und die Korruption des Jedi-Ordens durch die Korruption im Senat schreitet voran. Sidious und Plagueis planen ihren Coup und die Bevölkerung der Galaxis entfremdet sich von ihren einstigen Beschützern, weil die lieber im Tempel sitzen und Politik statt Gemeinwohl praktizieren. Doch dann fügt Miller eine Zutat hinzu, die so gar nicht passen will, und das ganze spannende Kartenhaus fällt in sich zusammen: Marvel-Humor!

The Jedi Joke

Beim Lesen des Romans hatte ich das Gefühl, zwei verschiedene Werke zu lesen. Anfangs war da die Hoffnung, dass sich diese diskordanten Teile irgendwann zu einem Ganzen zusammenfügen, das mich überzeugt und genau offenlegt, wieso diese humoristische Ignoranz, die die Jedi an den Tag legen, am Ende ihr Untergang sein wird. Doch weit gefehlt: Statt These, Antithese und Synthese bekommen wir leere Gesten, naive Aussagen und fehlende Einordnung. Doch beginnen wir am Anfang: Woher kommt das Gefühl, zwei verschiedene Werke zu lesen?

Das erste Werk ist eine lockere Kaffeefahrt des Jedi-Rats zu ihrer alten Basis auf Kwenn, wo sie allerhand Abenteuer und kleine Episoden erleben. Da wird Even Piell mal eben zum Lehrer und Ki-Adi-Mundi zum Beziehungstherapeuten. Man lacht mit, man hat Spaß und man vergisst – wie wahrscheinlich auch der Jedi-Rat – warum man eigentlich auf Kwenn ist. Der Außenposten soll schließen und auf den anderen Planeten im Umkreis sorgte das für einen rapiden Anstieg der Kriminalität, weil das Korrektiv der Jedi weg war. Das Problem: Der Jedi-Rat hat keinen Plan, wie man diese Schließung abwenden soll, will aber trotzdem mal eben das zweihundertjährige Bestehen feiern. Was klingt wie ein riesiger PR-Stunt, ist auch einer, aber keiner nennt es so, und noch viel unrealistischer: Keiner der Bürger der Republik konfrontiert die Jedi mit dieser Anschuldigung. Zudem sind die ehrwürdigen Jedi oftmals wirklich nur als Stand-up-Comedians unterwegs und nehmen fast nichts ernst. Hier wird ein lockerer Witz gemacht, die Gefühle eines seit 200 Jahre für die Jedi arbeitenden Seneschalls ignoriert oder einfach alles ins Lächerliche gezogen, wie Yarael Poof es zu tun pflegt. Von einer solchen Institution hätte ich wahrlich mehr erkennbare Ernsthaftigkeit erwartet, wenn es um ihre Aufgabe für die Galaxis geht.

Während die Jedi sich in Eskapaden und kleinen Hilfen ergehen, denn, wenn man einem hilft, ist allen geholfen, wie Qui-Gon am Anfang bedeutungsschwanger in die Ratskammer wirft, tobt um sie herum die kalte Realität. Syndikate kämpfen im sogenannten Slice um die Vorherrschaft, eine Transportfirma wird mysteriöserweise nie angegriffen und die Anführerin der Riftwalker – Zilastra – hat einen finsteren Plan für die Zukunft dieses gesetzlosen Raumes. Sie foltert, sie tötet und sie trägt eine Vergangenheit mit den Jedi mit sich herum, die manchen True Crime-Podcast füllen könnte. In all dem mischt dann noch Depa Billaba mit, die genauer herausfinden will, was Zilastra plant, und die Einzige im Rat ist, die zumindest etwas Ernsthaftigkeit an den Tag legt (gut, vielleicht noch Mace Windu, aber bei dem ist das ja üblich).

Wie Hund und Katz

Während also diese beiden Parallelwelten aus Humor und Eskapismus mit fragwürdigem Hilfebegriff und tragischem, ernstem Unterwelt-Setting für weite Teile durchaus nebeneinander funktionieren, kommt irgendwann der unausweichliche Moment, wo beide Welten vereint werden müssen. Und spätestens dann verliert der Roman jegliches Gefühl für eine ernstzunehmende und glaubwürdige Handlung. Die Überzeichnung in beide Richtungen richtet eine Antagonistin zugrunde, die in ihrer tragischen Vorgeschichte am Anfang noch Mitgefühl auslöst und sogar einige gute Argumente gegen die Jedi vorbringt. Doch statt sie taktvoll weiterzuentwickeln und mit dieser Anlage zu arbeiten, wird sie zur manischen Extremistin, deren Motivation für den Feldzug zudem am Ende noch mit der Fliegenklatsche relativiert wird.

Auf der anderen Seite passt die dargestellte Realität der Zukunft des Planeten und der dortigen Jedi-Präsenz null zu der durchgehend projizierten Positivität, die die Jedi an den Tag legen. Das zieht sich bis zum Ende und einem positiven Fazit der Mission, wo eigentlich die Realisation stehen müsste, dass das alles nicht nachhaltig geholfen haben wird. Jetzt kann man anführen, dass das ja die Brillanz des Autoren ist: Er lässt die Jedi und damit die Lesenden in dem Glauben, dass alles nach Plan verlief, weil sie ja schon blind sind für die wahren Probleme der Galaxis, was dann zum Zustand des Ordens in den Prequels führen wird. Das Problem daran ist, dass uns der Roman niemals diesen Eindruck vermittelt. Kein Einwohner kritisiert die Jedi, alle sind wie Statisten in einer Komödie und lachen ihre Sorgen weg. Der Planet erinnert nicht nur mit seiner für den Roman veröffentlichten Karte an einen Themenpark, sondern auch inhaltlich fühlt er sich oft so an wie eine für den Jedi-Rat organisierte Truman-Show. Hier können sie nochmal heile Welt spielen, während alles um sie herum zerbricht. Da hilft jeder jedem, das Licht leuchtet hell und am Ende sitzen alle brav in Habachtstellung, während der Jedi-Rat mal wieder den Tag rettet: „Another happy day in hell!“

Wenn dies wirklich die Botschaft sein soll, dann braucht es mehr als nur den Point of View von Jedi-Figuren und einer überzeichneten Terroristin, die jeden in ihrem Weg wegsprengt. Da braucht es die ruhigen und bedachten Zwischentöne, die Auseinandersetzung damit, wie die Jedi an den Interessen vieler zum Wohle weniger auf Kwenn vorbeihandeln, wie die guten Taten im Kleinen sich eben nicht aufsummieren und Selbstwirksamkeit der Bürger entfalten, sondern direkt nach dem Abflug der Jedi wieder zerfallen. Es wirkt so, als wolle Miller den Jedi und uns Lesenden diesen Sieg schenken, habe aber selbst gemerkt, dass das zu positiv ist, und am Ende noch ein kurzes Kapitel eingefügt, das all die guten Taten rückwirkend entkräftet. Das hilft aber nicht dabei, diese nicht schon bereits im Leseprozess als kurzsichtig und kurzlebig zu entlarven und die fehlende Fähigkeit der handelnden Figuren dazu, es auch zu tun, zu kritisieren.

Philosophie ins Leere

Zuletzt spielt der Roman ja schon namentlich mit Konzepten des Jedi-Ordens. Die Lebendige Macht zeigt das Hier und Jetzt, genau das, was laut Qui-Gon der Fokus des Ordens sein sollte, statt in der Kosmischen Macht nach einer Zukunft zu suchen und die Gegenwart zu ignorieren. Was hochtrabend klingt, ist am Ende der Auftrag, lieber Leuten auf Kwenn im Jetzt zu helfen, aber nicht zu lange, denn man muss danach ja wieder zurück in seinen Trott. Wie gesagt, ein reiner PR-Stunt, der nur bei wenigen Jedi-Meistern wirklich eine Nachwirkung haben wird. Kann er ja auch nicht, sonst wäre es in den Prequels unglaubwürdig, dass ebenjener Rat den Blick auf die Sith-Bedrohung verliert.

Noch leerer werden die Plattitüden dann am Ende des Romans, wenn die Jedi Bilanz ziehen und so tun, als würde der Beschluss des Senats, diesen Planeten nicht mehr zu fördern, durch ihre Präsenz nun abgefedert sein. Das Licht brennt ja in den Leuten und dann klappt das schon irgendwie. Nein tut es nicht! Ohne Handelswege haben auch die Firmen auf dem Planeten genauso wenig Anlass, sich wieder langfristig anzusiedeln, wie zu Beginn des Romans. Der Orden mag ja mit Wohltätigkeit um sich werfen, aber intergalaktisch konkurrenzabhängige Unternehmen tun dies nicht. Dass all das von den Jedi und von etwaigen Dritten nicht identifiziert und eingeordnet wird, ist die zentrale Schwäche des Romans. Dass die Jedi den Blick auf das Wichtige verlieren, mag ja stimmen, aber dann muss es ihnen eben auch vorgehalten werden und nicht jeder bei diesem Selbstbetrug des Ordens ob ihrer Wirksamkeit in der Galaxis noch mitspielen.

All das macht mich traurig, denn wie eingangs angesprochen, hatte ich große Hoffnungen in den Roman und an manchen Stellen scheint die Berechtigung für diese Hoffnung auch durch. Wenn beispielsweise Eeth Koth einen der besten Sätze über das Leben formuliert, die ich je gelesen habe, oder Yoda die Regeln des Rates biegt, um einem Vater den Schmerz zu ersparen. Wenn mit dem Thema Depression und Weltschmerz so gefühlvoll umgegangen wird, dass man Yaddle danken will. Doch all diese Momente sind wie die Inseln Kwenns, die am Ende vom Ozean aus Dissonanzen umspült werden und dadurch nicht das Gesamtbild des Romans heben oder gar wenden können.

Fazit

The Living Force ist wie der April, in dem der Roman erschienen ist. Er weiß einfach nicht, was er will. Ich hatte Spaß mit dem Buch, wenn die Jedi lustige Begebenheiten erlebt haben, ich hatte Kopfschüttelmomente, wenn zu einfache und glatte Lösungen als gesetzt akzeptiert wurden, und ich hatte Schockmomente, wenn Zilastra mal wieder eine ihrer extremistischen Taten vollbracht hat. Was ich jedoch nie hatte, war das Gefühl, einen kohärenten Roman zu lesen, dessen Aufbau nicht im Widerspruch zu dem steht, was die eigentliche Botschaft hinsichtlich der Prequels in Bezug auf den Jedi-Orden sein sollte. Miller schreibt eine Erfolgsgeschichte, wo Tragik und Blindheit auf der Agenda stehen sollten, und verfehlt es, die Fehleinschätzung des Jedi-Ordens bereits In-Universe einzuordnen. Stattdessen überlässt er es uns, was ihm schlussendlich als Schwäche ausgelegt werden muss.